Palm oil on my mind

Non è una novità che, in campo alimentare, si verifichino eventi capaci di concentrare l’interesse mediatico su tematiche che solitamente vengono messe in secondo piano. Esempi evidenti sono gli “scandali” della mucca pazza, del metanolo nel vino, dell’aviaria e della mozzarella blu. Il motivo principale è che il cibo, essendo un elemento profondamente intimo della nostra vita, è in grado di scuoterci profondamente facendoci percepire la minaccia come vicina ed imminente.

In ordine temporale l’ultimo “scandalo” è stato quello riguardante l’Elaeis guineensis, meglio conosciuto come olio di palma, il più diffuso grasso di origine vegetale utilizzato nell’industria alimentare e cosmetica.

Questo semplice grasso è stato in grado di dividere in due schieramenti una grossa parte della popolazione mondiale; olio di palma SI, olio di palma NO.

Il problema è naturalmente più complesso di questo e non può e non deve essere banalizzato con una risposta secca. Dunque, per affrontarlo nel modo più esaustivo possibile cercherò di analizzarlo in chiave multidisciplinare, soffermandomi sia sull’aspetto economico che su quelli socio-culturale, etico e nutrizionale.

Prima di entrare nello specifico penso sia importante cercare di capire come mai l’olio di palma sia arrivato ad essere il più popolare grasso vegetale nell’industria alimentare e soprattutto come un semplice prodotto, non legato in maniera evidente a nessuna malattia, sia stato in grado di innescare un dibattito così grande.

L’idea più comune è che la grandissima diffusione di questo grasso sia dovuta al suo basso costo di mercato, ma la realtà è ben diversa. L’olio di palma è infatti dotato di incredibili proprietà organolettiche e tecnologiche. Una volta raffinato è praticamente inodore ed insapore il che lo rende perfetto per la produzione industriale; inoltre, il suo profilo di acidi grassi, non proprio raccomandabile, gli permette di restare solido a temperatura ambiente garantendo un ottimo risultato produttivo, specialmente per i prodotti secchi di pasticceria. In poche parole, l’olio di palma è un burro senza off-flavors, economico e con un’alta efficienza agricola.

Anche se la coltivazione intensiva di palma da olio nel sud-est asiatico si è diffusa dalla seconda metà del novecento, in Europa si è iniziato a parlare del problema olio di palma solamente il 25 ottobre del 2011, quando grazie all’approvazione del regolamento UE n. 1169/2011 è stata modificata la legge sull’etichettatura; di fatto, questo regolamento obbliga i produttori ad abbandonare la generica dicitura “grassi vegetali” per una più dettagliata specifica del tipo di grasso utilizzato. Questo “semplice” regolamento ha rivelato al mondo la presenza dell’olio di palma in un numero impressionante di prodotti alimentari (diverse organizzazioni non governative avevano già iniziato campagne di sensibilizzazione negli anni precedenti, un esempio è la pubblicità di Greenpeace contro Nestlè. https://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0).

Il colpo di grazia all’olio di palma è stato dato nel 2016 dall’EFSA e dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS o WHO per gli amici anglofoni) le quali lo hanno catalogato tra gli alimenti potenzialmente cancerogeni. Questo ha determinato una corsa al cambio delle ricette dei prodotti; in pochi mesi, l’assenza di olio di palma era diventata un indicatore di qualità in grado di modificare drasticamente le scelte di una grossa fetta dei consumatori, che nel giro di poco abbandonarono anche marchi storici come Ferrero e Mulino Bianco.

Ora possiamo iniziare…

Nonostante le prime tracce fossili attestino la presenza e l’utilizzo della palma da olio in Africa, già dal 300 a.C., nel corso degli ultimi secoli questa pianta ha trovato grande fortuna nel sud-est asiatico dove, un perfetto clima tropicale e chilometri su chilometri di foresta pronti ad essere disboscati, ne hanno favorito la diffusione. In queste aree la palma da olio si è trovata talmente bene da divenire una delle principali colture per diversi paesi, tra cui spiccano Indonesia e Malesia. Queste nazioni hanno puntato talmente tanto su questa produzione da decidere di presentare la coltivazione di questa palma come emblema di sostenibilità economica e sociale ad Expo 2015 (nutrire il pianeta, energia per la vita).

In pochi anni questa coltura è diventata un pilastro dell’economia di questi paesi. I numeri parlano chiaro: Indonesia e Malesia coprono l’86% della produzione mondiale di olio di palma con una superficie coltivata di 121,181 km2(circa 11 milioni di campi da calcio)[2] proveniente per la quasi totalità dalla conversione di foreste tropicali. In Indonesia l’olio di palma è il secondo prodotto agricolo dopo il riso, genera un profitto per 14,5 miliardi di euro (dato 2008) e fornisce lavoro a circa 6 milioni di persone, principalmente in aree rurali del paese.

Tutto molto bello, ma purtroppo esiste anche un rovescio della medaglia; di fatto, la sola valutazione quantitativa di questi numeri potrebbe far trasparire che questa coltivazione abbia migliorato le condizioni economiche nelle aree di produzione, ma la realtà è che i benefici nel breve termine non possono neanche lontanamente essere paragonabili all’esternalità negative che queste scelte agricole causeranno negli anni. Quando il terreno sarà esausto da anni di sfruttamento agricolo, di diserbanti e pesticidi e quando le popolazioni di quelle aree rurali si accorgeranno di aver abbondonato le loro tradizioni agricole per la coltivazione di un singolo prodotto, non sono sicuro che i benefici economici saranno stati abbastanza per porre rimedio alla situazione.

La scomparsa di cultura e tradizioni è solo uno degli effetti socio-culturali negativi legati alla diffusione dell’olio di palma. Infatti, se a questo si aggiunge l’enorme perdita di biodiversità e l’estinzione di diverse specie animali, tra cui l’orangotango (simbolo delle campagne ambientaliste anti olio di palma), a causa della deforestazione lo scenario assume contorni ancor più scuri.

La FAO ha riportato di come nell’ultimo decennio si siano persi 13 milioni di ettari di foreste che, oltre ad essere il più grande polmone del nostro pianeta, “rappresentano una fonte vitale di diversità biologica” sia animale che vegetale.[3]

Se questo non bastasse, la pratica dello slash and burn (taglia e brucia) utilizzata per il disboscamento, oltre ad aver aumentato in modo impressionante la produzione di CO2 di queste nazioni, ha creato una sedimentazione di torba nel suolo, una specie di bomba ecologica [5].

Nonostante questi dati presentino una situazione ambientale terrificante, ancora una volta non sono in grado di raccontare tutta la verità: la palma da olio ha una resa nettamente superiore ad altri possibili sostituti, il che la rende teoricamente la miglior soluzione per limitare l’impatto ambientale delle colture per la produzione di grassi vegetali. Di fatto, la palma da olio ha una resa di 3,47 tonnellate per ettaro (t/ha), mentre l’olio di colza e quello di semi di girasole, potenziali sostituti, rispettivamente di 0,75 t/ha e 0,58 t/ha.

L’ultimo e più difficile aspetto da affrontare è quello salutistico-nutrizionale.

Per prima cosa bisogna sottolineare che non esistono evidenze scientifiche che l’olio di palma sia cancerogeno, ma neanche che sia il segreto dell’eterna giovinezza.

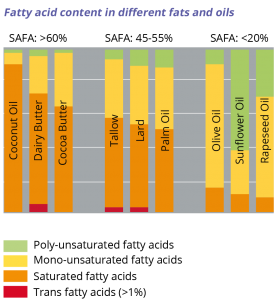

Da un lato l’elevata presenza di acidi grassi saturi (l’olio di palma è composto dal 50% di acidi grassi saturi, dal 39% di acidi grassi monoinsaturi e dal 10% di acidi grassi polinsaturi) rende questo grasso l’alleato perfetto di obesità ed ipertensione arteriosa. Dall’altro la presenza di carotenoidi e tocoferoli ne migliora la valutazione complessiva[6]. Il tocoferolo, precursore della vitamina E, è un potente antiossidante, in grado di ridurre il rischio di ictus, arteriosclerosi e cardiopatia ischemica e con proprietà anticancerogene. I carotenoidi, invece, migliorano le funzioni immunitarie e la salute cardiovascolare e prevengono la comparsa di alcuni tipi di cancro. Il problema è che durante i processi di raffinazione, sia chimici che fisici, la maggior parte di questi composti vengono degradati rendendoli praticamente inutili, ops!

La questione è evidentemente complessa. Il problema non è l’olio di palma o almeno non solo.

La mia idea è che a dover essere ripensato è l’intero sistema alimentare. Consumiamo al nord le risorse del sud, facciamo i conti senza considerare gli effetti a lungo termine e sottovalutiamo l’importanza di inserire la sostenibilità tra i principali obiettivi dell’industria alimentare e non solo.

L’olio di palma è solo un perfetto esempio delle problematiche che possono essere causate da politiche agricole non ragionate, come la diffusione di monoculture intensive, che per quanto economicamente profittevoli hanno spesso delle esternalità negative impressionanti, difficilmente recuperabili.

Smettere di consumare olio di palma può essere una scelta sensata, ma solamente se inserita all’interno di un consumo alimentare critico e riflessivo. Il nostro stesso sistema alimentare ci impone di riflettere in maniera multidisciplinare perché esso dipende in egual misura da implicazioni ambientali, sociali e culturali. Non mangiare olio di palma ma mangiare carne cinque volte a settimana è solamente ipocrisia.

Le nostre scelte contano, ma una sola non fa la differenza.

Bibliografia:

[2] FAOSTAT

[5] “Lycopene as the most efficient biological carotenoids singlet oxygen quencher” by Dimascio P. et al, Institut für Physiologische Chemie I, Universität Düsseldorf, Federal Republic of Germany, 1989

“Coconut oil and palm oil’s role in nutrition, health and national development: A review”, Laurene Boateng, Richard Ansong, William B. Owusu and Matilda Steiner-Asiedu, Department Of Food Science And Nutrition, University Of Ghana, 2016

“Studies on the fatty acid composition of edible oil”, Chowdhury K, Banu LA, Khan S, Latif A, Bangladesh journal of science and research, 2007

“Biological and Nutritional Properties of Palm Oil and Palmitic Acid: Effects on Health” Annamaria Mancini et. al, Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, Università di Napoli “Parthenope”, 31 July 2015

“Nutritional research on palm oil and its components”, Basiron Y, Sundram K, the POIRM experience, Palm Oil Developments, 1998

“Palm oil is no longer the ‘bad boy’ of oils as research extols its antioxidant properties”. 27/2/07 (NSTP), Malaysian palm oil board.

“The effect of obesity on health outcomes”, Dixon, J.B, Mol. Cell. Endocrinol. 2010, 316, 104– 108

“Commercially available alternatives to palm oil”, Nils Hinrichsen, 2016, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

“Lycopene as the most efficient biological carotenoids singlet oxygen quencher” by Dimascio P. et al, Institut für Physiologische Chemie I, Universität Düsseldorf, Federal Republic of Germany, 1989

“The effect of export tax on Indonesia’s Crude Palm Oil (CPO) export competitiveness” , Amzul Rifin, 2010, ASEAN Economic Bullletin vol.27, pp. 173-184, ISEAS – Yusof Ishak Institute

Sitografia:

[3] http://www.unric.org/it/attualita/26995-fao-a-rischio-la-biodiversita-delle-foreste-

[4] http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-714dc797-1ff9-4ba0-9444-6d8bf7cbff91.html

https://guardian.ng/features/health/does-palm-oil-cause-cancer/